とうもろこし栽培は、土づくり・種まき・間引き・追肥と手間のかかる作業の連続ですが、その苦労が報われる瞬間が「収穫の喜び」です。しかし、その一番の楽しみを一瞬で奪ってしまうのが――鳥獣による被害、特にカラスによる食害です。

本記事では、実体験に基づいたとうもろこしの鳥獣被害の実態と、家庭菜園に適した効果的な対策方法を解説します。

なぜカラスは収穫直前を狙うのか?

とうもろこしの実が熟すと、皮に包まれていても中の粒が黄色くなります。このタイミングを、カラスはなぜか正確に見抜いて狙ってきます。

- 実が白い未熟なうちは食べに来ない

- 実の先端まで黄色く熟すと一斉に被害が出る

- まるで「収穫しようとした朝」を狙うように現れる

皮に包まれた状態で熟し具合をどう見抜いているのか――明確な理由は不明ですが、カラスは視覚・記憶・観察力に非常に優れた鳥で、とうもろこしの「食べ頃」を把握しているとしか思えないタイミングで食害を起こします。

被害の特徴と加害動物の種類

鳥による被害

- カラス:熟した実をピンポイントでついばむ。賢くて警戒心が強いが慣れやすい。

- ヒヨドリ・ハトなど:カラスより被害は小さいが、熟した実を食べることがある。

獣による被害

- ハクビシン・アライグマ・タヌキ:とうもろこしの茎を倒して実を食べる。

- イノシシ・サル:地域によっては畑ごと荒らすことも。

※家庭菜園では主にカラスが最も多い加害者ですが、痕跡の残り方によって犯人を特定できます。

カラス対策①:防鳥ネットで囲う

防鳥ネットはもっとも確実性の高い方法の一つです。

- 網目の大きさはカラスなら75mm以下が理想

- 栽培区画全体を箱型に囲えれば効果は高い

- 一部のみの設置では必ず隙間から侵入される

ただし、ネットは手間やコストもかかります。家庭菜園の規模や地形に合わせて導入を検討しましょう。

カラス対策②:紙袋や専用カバーで実を保護

特に有効なのが、実に直接袋をかける方法です。

- 実が見え始めたら、紙袋・不織布・専用保護袋をかぶせる

- 守る面積が小さくて済むのでコストパフォーマンスが高い

- 少量の栽培なら、最も現実的で確実な方法

市販の「とうもろこし保護袋」はホームセンターなどで簡単に入手できます。

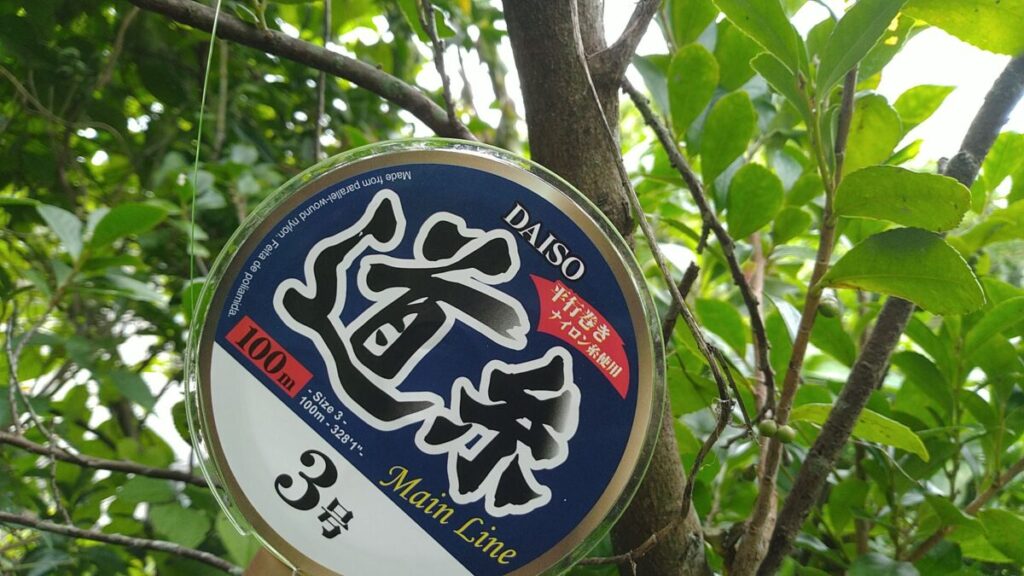

カラス対策③:釣り糸を張って侵入を防ぐ

実際に試して効果があったのが、釣り糸を空中に張る方法です。

設置方法のポイント

- 栽培区画の四隅や中央に支柱を立て、1列につき最低1本の釣り糸

- 可能であれば斜め・横方向にもクロスさせて張る

- 使用する釣り糸は100円ショップのもので十分

なぜ釣り糸なのか?

- 極細で硬い釣り糸は、羽に当たると傷がつく可能性があり、カラスは本能的に避ける

- ビニール紐や太いテープでは効果が弱い

※ただし、釣り糸も隙間があれば侵入されます。張る本数と密度が重要です。

カラス対策④:視覚的な威嚇

以下のアイテムで威嚇することも可能ですが、慣れやすいため補助的に使用しましょう。

- キラキラ光るCDや反射テープ

- 回転式の風車や吊り下げオブジェ

- フクロウの模型など

効果があるのは最初のうちで、数日で慣れてしまう個体も多く、単独での使用はおすすめできません。

カラス対策⑤:できるだけ早く収穫する

収穫のタイミングを逃すと、被害のリスクが高まります。

- 実が熟したらできるだけ早く収穫

- 食べきれない分は加熱して冷凍保存

- 栽培本数が多い場合は、種まきの時期をずらして収穫を分散

これは最もシンプルで重要な対策です。

とうもろこし栽培における鳥獣被害の実例

筆者の家庭菜園では、1畝目の初収穫時に熟した実が食べられる被害が発生しました。実が片側だけ綺麗に食べられていたため、当初はカラス以外の動物(猫?)かと疑いましたが、後日、カラスが畑でとうもろこしをつついているのを目撃し、カラスによる仕業と判明しました。

まとめ:家庭菜園でもできる鳥獣被害対策

| 対策方法 | 効果 | 難易度・コスト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 防鳥ネット | ◎ 高い効果 | △ やや高め | 全体を覆えば高効果。部分的だと効果減。 |

| 実の袋がけ | ◎ 非常に高い | ◯ 手間あり | 少量ならおすすめ。確実に実を守れる。 |

| 釣り糸張り | ◯ 中程度 | ◯ 低コスト | 広範囲にカバー可能。隙間があると効果減。 |

| 威嚇アイテム | △ 一時的 | ◯ 低コスト | 補助的に使うとよい。慣れに注意。 |

| 早期収穫 | ◎ 根本的 | ◎ 手軽 | 食べ頃を見逃さないことが最大の防御。 |

とうもろこしの収穫は家庭菜園の楽しみの一つです。その喜びをカラスに奪われないためにも、事前の対策と早めの収穫が肝心です。畑の規模や予算に応じて、複数の対策を組み合わせて鳥獣から大切な実を守りましょう。

コメント