- 基本情報|なす(茄子)

- 栽培のポイント|初心者でも成功しやすいナス栽培のコツ

- 品種選び|家庭菜園で人気のなす品種と特徴

- 由来・歴史|インドから伝わり、日本で進化したなすの物語

- 栽培時期とカレンダー|いつ植えていつ収穫?

- 栽培スペース|株間・畝幅・プランターサイズの目安

- 土づくり・畝づくり・マルチング

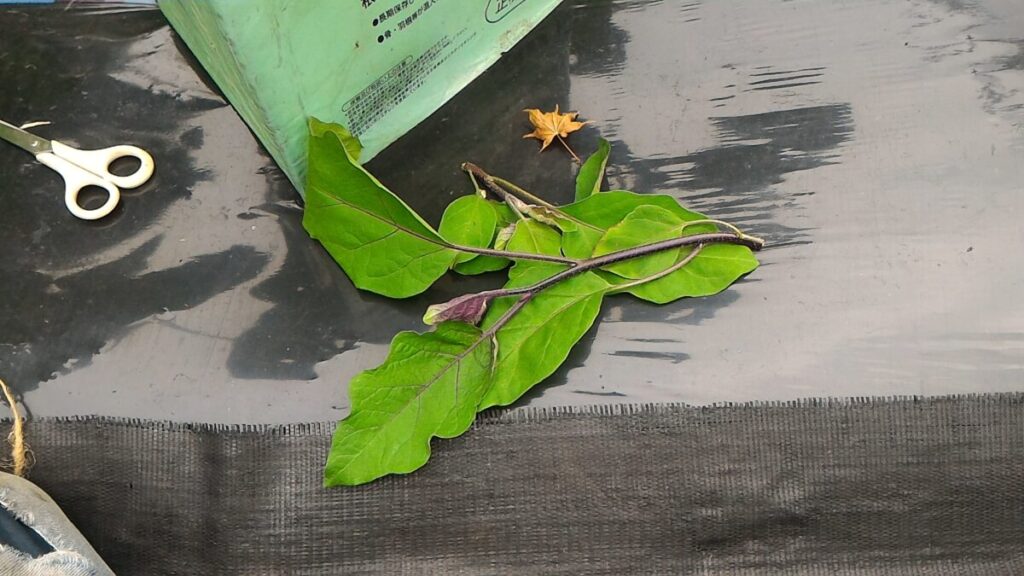

- 種まき・苗の植え付け

- 水やり|なすの生育を左右する最重要ポイント

- 支柱立て|なす栽培に必須の作業で倒伏・病気を防ぐ

- 病害虫対策|なす栽培で注意したいトラブルとその防止法

- 誘引・間引き・整枝|なすの健康管理と収穫量アップの秘訣

- 収穫の目安とコツ|美味しいなすを長く楽しむために

- 保存方法と調理の楽しみ方|なすの美味しさを長く楽しむために

- まとめ|なす栽培の年間スケジュールと家庭菜園の魅力

- 参考文献・参考記事一覧(なすの育て方)

基本情報|なす(茄子)

分類: ナス科ナス属

学名: Solanum melongena

英名: Eggplant

原産地: インド東部

主な栽培型:

- 卵形ナス(長卵形)

- 丸ナス

- 長ナス

- 米ナス(アメリカナス)

- 小ナス・水ナスなどの地方品種も多数存在

主な品種例:

- 千両二号(せんりょうにごう)

- 黒陽(こくよう)

- 筑陽、庄屋大長、賀茂ナスなど

主な産地: 高知県、熊本県、群馬県など

生育適温: 22〜30℃(15℃以下では生育不良に)

発芽適温: 25〜30℃(種まきから育てる場合)

栽培方法: 苗から育てるのが一般的。種からの場合は温度管理と育苗期間が必要。

栽培期間: 4月〜10月(収穫は6月中旬〜10月頃まで)

特徴:

ナスは「水と肥料で育てる」と言われるほど、水分と栄養を多く必要とする野菜です。果実の表皮に艶があり、収穫後すぐに食べられるのが魅力で、和食から洋食、中華まで幅広い料理に活用されます。

ナスは高温・多湿を好み、乾燥や低温に弱いため、家庭菜園では敷き藁やマルチングで保湿し、追肥や水やりをこまめに行うことが成功のカギとなります。また、長期間の収穫を可能にする「更新剪定」も重要な管理作業です。

栽培のポイント|初心者でも成功しやすいナス栽培のコツ

ナスは家庭菜園でも人気の高い野菜ですが、水や肥料を多く必要とするため、適切な管理が収穫の成否を左右します。以下に、ナス栽培で押さえておきたい代表的なポイントをまとめました。

1. 適切な植え付け時期と準備

ナスの苗は4月下旬~5月中旬に植え付けます。プランター栽培の場合は、深さ30cm以上・容量15L以上の大型容器を使い、鉢底石を敷いた上に野菜用培養土を入れて植えつけます。植え穴はポットより一回り大きめに掘り、たっぷり水を含ませてから苗を定植すると活着が良くなります。

2. 支柱立てと誘引

苗の生長にあわせて支柱を立て、3本仕立てに整枝・誘引します。最初は高さ150cm程度の支柱を苗から10〜15cm離れた場所に立て、麻ひもなどで“8の字”にゆるく固定。枝が伸びて重くなったら、補助支柱を斜めに追加して倒伏を防ぎます。

3. 整枝と摘芯の基本

ナスは1番花の下に出た2本の側枝を残して3本仕立てにするのが基本です。その下の脇芽は早めに摘み取りましょう。側枝に花が咲いたら、花の先に1~2枚の葉を残して摘芯(摘心)すると、株全体の負担を軽減できます。

4. 水やりの徹底

ナスは「水で育てる野菜」ともいわれるほど水分を多く必要とします。乾燥に弱いため、特に晴天が続く時期やプランター栽培では、朝の水やりを日課にし、土の乾燥を防ぐようにしましょう。敷き藁や黒マルチで保湿対策をすると効果的です。

5. 肥料と追肥管理

ナスは「肥料食い」の野菜です。元肥をしっかり施した上で、植え付け1か月後から2週間おきに追肥を行います。株の根元から少し離れた位置に化成肥料を施し、土寄せを兼ねて埋め戻すと根張りがよくなります。

6. 病害虫への予防策

ナスはうどんこ病、黒枯病などの病気やアブラムシ、テントウムシダマシ類の害虫被害を受けやすい野菜です。風通しのよい環境を保つ整枝管理や、病気に強い接ぎ木苗の使用が効果的です。こまめな観察と早期発見が大切です。

7. 収穫と更新剪定

収穫は6月上旬~10月中旬が目安。一番果・二番果は株を育てるためにやや早めに小さく収穫し、株を疲れさせないようにします。7月後半~8月に更新剪定(株の1/2~2/3をカット)と根切り・追肥を行えば、秋ナスの再収穫が可能です。

8. 日当たりと温度の管理

ナスは日当たりと風通しが良い場所を好みます。生育適温は昼23〜28℃、夜間16〜20℃。寒さには弱いため、遅霜の心配がなくなってから植え付けることが重要です。

これらのポイントを押さえて育てれば、初心者でも元気な株に育ち、長期間にわたってたくさんのナスが収穫できます。

品種選び|家庭菜園で人気のなす品種と特徴

ナスにはさまざまな品種がありますが、家庭菜園では「栽培のしやすさ」「病気への強さ」「味の良さ」などを基準に選ぶのがポイントです。以下に、特に人気のある家庭菜園向け品種をまとめました。

人気品種一覧

| 品種名 | 特徴 | 向いている料理例 |

|---|---|---|

| 千両二号(せんりょうにごう) | 全国で最も普及している長卵形ナス。濃い黒紫色で艶が良く、皮が柔らかい。多収で長期間収穫でき、病気にも強いため初心者にも最適。 | 焼きなす、煮物、炒め物、漬物 |

| 黒陽(こくよう) | 太めの長ナスで果肉に重量感あり。色ツヤに優れ、加熱調理や漬物にぴったり。初期から収量が多く、育てやすい。 | 焼きなす、天ぷら、煮物、漬物 |

| とげなし千両二号 | 千両二号の改良型で、トゲがなく収穫時に扱いやすい。家庭菜園や子どもとの栽培にもおすすめ。 | さまざまななす料理に |

| ごちそうなす | 果肉がやわらかく甘みも強い。初心者にも扱いやすく、家庭料理向きの食味重視型品種。 | 味噌田楽、焼きなす |

| 黒秀ナス | 暑さに強く、果実サイズの揃いが良い。多収性で漬物や煮物に向く。 | 煮物、漬物 |

| 加茂ナス | 京都の伝統野菜。まん丸で肉厚な丸ナス。加熱調理で真価を発揮。 | 田楽、揚げ浸し |

| 筑陽(ちくよう) | 首が太くやや大型の長ナス。耐暑性が高く、秋までの長期栽培に適している。 | 炒め物、焼きなす |

選び方のポイント

- 初心者には「千両二号」や「黒陽」がおすすめ。 育てやすく、病気に強く、収穫量も安定しています。

- 「とげなし千両二号」は安全性・収穫時の扱いやすさから特に家庭向き。

- 「加茂ナス」や「筑陽」などの地方品種も、特定の料理や風味を楽しみたい方に適しています。

- 味重視なら「ごちそうなす」や「黒秀ナス」などの新品種も注目です。

まとめ

ナスは品種によって形状・大きさ・色合い・食味・耐暑性・収穫時期などが異なります。育てたい環境や料理の用途に合わせて最適な品種を選ぶことで、より楽しい家庭菜園ライフが広がります。

由来・歴史|インドから伝わり、日本で進化したなすの物語

なすの起源と世界への広がり

ナス(学名:Solanum melongena)の原産地は、インド東部(アンドラ・プラデシュ州やタミル・ナドゥ州)とされています。インドでは有史以前から栽培されており、古代の重要な作物のひとつでした。

その後、ナスは東西に広がり、西は古代ペルシャやアラビア半島へ、東はミャンマー、中国、東南アジア、チベットなどに伝わりました。これらの地域で土地の気候や風土に合わせて多様な品種が派生し、独自の栽培文化が育まれました。

ヨーロッパには13世紀ごろに伝来しましたが、当初は熱帯性植物として観賞用に用いられ、広く食用として普及したのは近代以降です。

日本への伝来と発展

日本には7世紀から8世紀(奈良時代)に中国から伝わったとされており、奈良時代にはすでに食用として利用されていた記録があります。最古の文献としては、天平勝宝二年(750年)に茄子が東大寺に献上された記録が正倉院文書に見られます。

平安時代の法令集『延喜式』にはナスの栽培に関する記述があり、当時から農作物としての重要性が認識されていたことがわかります。

当初は貴族や寺院に献上される貴重な野菜でしたが、江戸時代に入ってからは栽培技術の普及とともに庶民にも広まり、各地で地域特有の品種が誕生するようになりました。江戸時代の園芸書にも、色や形の異なるナスが記録されており、日本における品種の多様性がうかがえます。

名前の由来

「なす(茄子)」の語源には諸説ありますが、

- 味が酸っぱいことから「中酸実(なかすみ)」が転じた説

- 夏に実がなることから「夏実(なつみ)」が訛って「なすび(奈須比)」になったという説

などがあります。

『和名抄』(平安時代の漢和辞典)にも「奈須比(なすび)」として記載されており、古くから日本語の中に根づいていた野菜であることがわかります。

現代のなすと品種改良の歴史

20世紀に入ると、日本は世界で初めてナスのF1品種(雑種第一代)を実用化。これにより、安定した収穫と病害への耐性を持つ品種が広く普及しました。代表的な品種としては「千両二号」「黒陽」などがあり、現在も家庭菜園や市場で人気を誇っています。

まとめ

なすはインド東部を起源とし、長い年月をかけて世界各地へ広がった野菜です。日本でも奈良時代から栽培され、現在に至るまで地域ごとの工夫によって多様な品種が生まれ、食文化の中に深く根付いてきました。

栽培時期とカレンダー|いつ植えていつ収穫?

なすは春から秋にかけて長期間にわたり収穫が楽しめる野菜ですが、適切な時期を押さえて作業を進めることで、より安定した栽培が可能になります。

栽培スケジュールの目安

| 作業 | 時期(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 種まき(育苗) | 2月上旬~3月中旬 | 発芽適温25~30℃で管理。実生苗は約60~70日、接木苗は約70~80日育苗が必要です。 |

| 定植(苗の植え付け) | 5月上旬~中旬 | 最低気温10℃以上、晩霜の心配がなくなったタイミングで植え付けます。 |

| 整枝・追肥 | 6月上旬~中旬 | 3本仕立てや追肥・土寄せ。株が成長し枝葉が混んできたら整枝を実施します。 |

| 収穫 | 6月中旬~10月下旬(最盛期:7月中旬~9月) | 花が咲いてから約20~25日で収穫できます。7月後半には更新剪定を行い、秋なすに備えます。 |

なすの栽培カレンダー(露地栽培)

以下は、家庭菜園でのなす栽培の年間スケジュールを図解したものです。

| 月 | 作業内容 |

|---|---|

| 2~3月 | 種まき・育苗開始 |

| 4月 | 育苗管理。本葉7~8枚展開で準備 |

| 5月 | 苗の植え付け(定植) |

| 6月 | 支柱立て・整枝・一番花着果 |

| 6~10月 | 収穫(最盛期は7~9月) |

| 7月下旬~8月 | 株の更新剪定・根切り・追肥(秋なす用) |

| 10月下旬 | 栽培終了 |

栽培時期の注意点

- 育苗から始める場合は、長期の温度管理が必要で、早めの準備が求められます。

- 市販の苗から育てる場合は5月の定植時期を基準に逆算して準備するとよいでしょう。

- 秋なすまで収穫したい場合は、夏場に更新剪定・追肥・根切りを行い、株をリフレッシュさせるのがポイントです。

栽培スペース|株間・畝幅・プランターサイズの目安

なすは根張りがよく、葉も大きく育つため、広めのスペースを確保することが健全な生育のポイントです。密植しすぎると風通しが悪くなり、病害虫のリスクも高まるため、株間や畝幅をしっかり取ることが重要です。

露地栽培の配置目安

| 項目 | 推奨寸法 | 説明 |

|---|---|---|

| 畝幅 | 60〜70cm程度 | 通路や管理作業を考慮して少し広めに |

| 株間 | 40〜50cm | 3本仕立てを前提とした標準的な間隔 |

| 畝の高さ | 10〜15cmの高畝 | 排水性を高め、根腐れ防止にもつながる |

- ポイント:植え付け時に支柱を立てるスペースも確保しておくとスムーズです。

プランター栽培の目安

| プランターサイズ | 栽培株数 | 注意点 |

|---|---|---|

| 幅60cm×深さ30cm以上 | 1株 | 1株ごとに深さと根の広がりを確保すること |

| 大型プランター(深型) | 2株まで | 株間を40cm程度取り、排水性も重視 |

- ポイント:プランターの底には鉢底石を敷き、通気と排水を確保しましょう。水切れや根詰まり防止にもつながります。

【図解】なす露地栽培の植え付けレイアウト例(2株)

上から見た図(平面図)

← 畝幅 約60〜70cm →

┌─────────────────────┐

│ 支柱 支柱 │

│ | | │

│ なす① なす② │

│ (株) (株) │

│ │

└─────────────────────┘

←── 株間 約40〜50cm ──→

解説

- 畝幅(うねはば):60〜70cm程度。株の広がりや作業スペースを考慮し、余裕を持たせるのが理想です。

- 株間:40〜50cm。支柱を立てるスペースも含めた間隔で、葉が茂っても風通しを確保できます。

- 支柱:3本仕立てを前提とし、苗の根元に植え付けと同時に支柱を立てておくと作業がスムーズです。

このように、適切なスペースを確保することで、なすは旺盛に育ち、長期間の収穫が期待できます。特にプランター栽培では、深さと排水性を意識して、1株ずつ丁寧に育てるのが成功の鍵です。

【図解①】プランター栽培(1株用)の配置図

上から見た図(平面図)

┌──────────────┐

│ │

│ なす(株) │

│ |支柱 │

│ │

└──────────────┘

幅:約60cm × 深さ:約30cm以上

- 幅60cm・深さ30cm以上の深型プランターを使用

- 1株のみ植えることで、根張りがよくなり育てやすい

- 支柱は植え付けと同時に中央付近へ設置

【図解②】プランター栽培(2株用)の配置図

上から見た図(平面図)

┌────────────────┐

│ なす①(株) なす②(株) │

│ |支柱 |支柱 │

│ │

└────────────────┘

幅:約70〜80cm × 深さ:約30cm以上

株間:約40cm を確保

- 大型・長方形のプランターで2株育成する場合の例

- 株間は最低でも40cmをとり、風通しと日当たりを確保

- 支柱は各株の根元に垂直に立てる

どちらの場合も、プランターの底に鉢底石を敷いて排水性を高め、用土は野菜用培養土+堆肥や緩効性肥料を混ぜるのがおすすめです。

土づくり・畝づくり・マルチング

なすの栽培では、初期の土づくりと畝づくりが収穫を大きく左右します。深く根を張るなすにとって、水はけと保水性を兼ね備えた土壌環境が重要です。ここでは、失敗しないための手順とポイントを解説します。

土づくりの基本|植え付け2〜3週間前から始める

1. pH調整と石灰の施用(植え付け2週間前)

なすは弱酸性〜中性(pH6.0〜6.5)を好みます。

酸性に傾いた土壌を中和するために、植え付け2週間以上前に以下を施します。

- 苦土石灰:約150g/㎡(3握り程度)

- 土とよく混ぜて、深めに耕す(20cm以上)

💡 注意:石灰と肥料は同時に施さない

石灰と肥料を同時に施すと、化学反応でアンモニアガスが発生し、根を傷めるおそれがあります。

2. 元肥・有機質の施用(植え付け1週間前)

石灰を撒いてから最低1週間以上空けてから、次のように堆肥と肥料を施します。

- 完熟堆肥または腐葉土:3〜4kg/㎡

- 化成肥料(N:P:K=8:8:8):約150g/㎡

- 過リン酸石灰:30g/㎡程度

よく混ぜて、再度深く耕してください。水はけが良く、かつ保水性のあるふかふかの土が理想です。

畝(うね)づくり|幅・高さの目安と深耕の重要性

植え付けの2〜3日前には畝立てを行います。

- 畝幅:60~70cm(株間を考慮)

- 畝の高さ:20~30cm(排水性を確保)

- 形状:やや山形の高畝がおすすめ

なすは根を深く伸ばす性質があるため、土をしっかり深耕(最低30cm以上)することが大切です。耕しが浅いと根が張らず、生育不良につながります。

マルチング|黒色マルチで初期生育を助ける

畝ができたら、地表を覆う「マルチング」を行いましょう。おすすめは以下の2種類です。

黒色ポリマルチ(ビニール)

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 地温上昇 | 成長を早める(特に初期生育に効果) |

| 水分保持 | 蒸発を防ぎ、乾燥を抑える |

| 雑草抑制 | 日光を遮り発芽を防止 |

| 泥はね防止 | 土壌病害の予防になる |

ビニールマルチは、定植の直前にピンと張ってしっかり固定しましょう。

敷きわら・腐葉土

黒マルチを使わない場合は、敷きわらや腐葉土を株元に敷く方法もあります。

こちらも保温・保湿・雑草抑制・泥はね防止の効果がありますが、ビニールマルチより効果はやや控えめです。

まとめ|健康な根を育てる環境づくりを

- 苦土石灰 → 1週間後に堆肥と元肥 → 深耕

- 畝幅60~70cm・高さ20~30cmの高畝

- 黒色ポリマルチで雑草・乾燥・病気対策

この一連の準備作業が、なすの健やかな初期成育と豊かな収穫につながります。初心者の方は、市販の「野菜用培養土」を活用するのも良い方法です。

種まき・苗の植え付け

なすは高温性の作物で、種まきから収穫まで時間がかかるため、育苗と定植のタイミングと方法が非常に重要です。ここでは、種から育てる場合と、苗を購入して育てる場合のそれぞれのポイントをご紹介します。

種まき(育苗)|室内管理でじっくり育てる

種まきの適期と発芽条件

- 時期: 2月~3月上旬(温暖地~寒冷地で調整)

- 発芽適温: 25〜30℃(高温を好む)

なすの種は発芽温度が高く、育苗期間も2か月以上と長いため、温度と光の細かい管理が必要です。家庭では発芽マットや温室を使って管理する必要があり、これはプロの農家並みの設備と経験が求められる難易度です。

🔰 初心者へのアドバイス

種からの育苗はハードルが高いため、初心者は市販の苗を購入する方が無難で確実です。

種まきの手順(参考)

(※以下は経験者向け情報)

- ポットまきや育苗箱まきの方法

- 発芽までの管理(嫌光性・覆土)

- 本葉2枚で鉢上げ、本葉7〜8枚で定植可能

苗の選び方|接ぎ木苗 vs 普通苗の違い

市販苗は「接ぎ木苗」と「実生(普通)苗」の2種類があります。

初心者には接ぎ木苗がおすすめ

- 病気に強く、特に青枯病や半身萎凋病に耐性がある

- 活着後の生育が早く、安定した収穫が期待できる

- 少し高価だが、栽培の難易度が下がる

✅ 初心者は迷わず「接ぎ木苗」を選ぶのが安心です

普通苗(実生苗)でもOKなケース

- 価格が接ぎ木苗の半額以下〜1/3程度で購入できる

- 菜園を輪作(連作を避ける)している

- 病害発生歴がない健康な土壌である

このような条件を満たしていれば、コストを重視して普通の苗を選んでも十分に育てられます。

⚠️ ただし、病害が発生しやすい環境や初めて育てる場合には、普通苗は難易度が高いため注意が必要です。

苗の植え付け(定植)|暖かくなってからが本番

定植の適期

- 時期: 5月上旬〜中旬

- 条件: 最低気温が10℃以上、遅霜の心配がないこと

地温が安定し、寒さの心配がなくなってから植え付けます。寒冷地ではさらに1〜2週間遅らせるのが安全です。

定植の手順

- 植え穴を掘り、株間50〜60cmあけて配置

- ポットから苗を取り出し、深植えせず株元が地面と同じ高さになるよう植える

- 植え付け後、たっぷり水やり

- 倒伏防止のため、仮支柱で軽く固定(いきなり本支柱を使用しても良い)

- 必要に応じて苗を肥料袋で囲む(風よけ・虫よけ)

🌱 ポイント:活着までは直射日光・強風・乾燥に注意

活着(根付く)までの1週間は特にデリケートな時期。日よけや敷きわらで保護すると安心です。

補足まとめ

| ポイント | 接ぎ木苗 | 普通苗(実生苗) |

|---|---|---|

| 病害抵抗性 | ◎ 強い | △ 弱い(連作注意) |

| 値段 | 高め(約2〜3倍) | 安価(コスパ◎) |

| 栽培難易度 | 低い(初心者向け) | やや高い(経験者向け) |

| 輪作の必要性 | 少ない | 高い(連作障害が出やすい) |

総まとめ

- 種から育てる場合は高温・長期管理が必須で、初心者には難しい

- 初心者は市販の苗購入が推奨。特に「接ぎ木苗」は失敗しにくく安心

- コストを抑えたい場合や輪作が可能な畑では普通苗も選択肢に入る

水やり|なすの生育を左右する最重要ポイント

なすは水を非常によく吸う野菜で、「乾燥に弱く、水切れに敏感」な性質があります。とくに夏場の栽培では、水やりの良し悪しが実の品質や収穫量に直結します。ここでは、生育段階や栽培方法(地植え・プランター)に応じた水やりのコツを解説します。

植え付け直後〜活着まで(約1〜2週間)

- 植え付け時には根鉢と植え穴の両方にしっかり水を与えてから定植します。

- 根付くまでは毎日または表土が乾いたら水やりを行います。

- 活着しきるまでは乾燥に非常に弱いため、特にこまめな水管理が必要です。

✅ ポイント: 土の表面だけでなく、しっかりと根の深部まで水が届くように与えましょう。

地植え栽培の水やり

- 活着後は2~3日に1回を目安に、たっぷりと水やりを行います。

- 一番果(最初の実)を収穫する頃からは水分需要が急増するため、水の量をやや多めに調整します。

- 畝と畝の間に水をため、じわじわと土中にしみ込ませる方法が効果的です。

- 真夏の猛暑期には、1株あたり1日6L程度の水分が必要になることもあります。

☔ 注意: 雨が降っても、土の中が乾いている場合は追い水を忘れずに。

プランター・鉢植え栽培の水やり

- プランターは土量が少なく乾燥しやすいため、水切れに特に注意が必要です。

- 朝のうちに、鉢底から水が流れ出るまでしっかり水を与えます。

- 高温期は朝夕2回の水やりが必要な場合もあります。

- 土の表面が乾いていても中が湿っていることがあるため、指を土に差して湿り気を確認するとよいでしょう。

⚠️ 水をやりすぎて常に湿りすぎた状態が続くと、根腐れの原因にもなります。

水やりの時間帯

- 最適なのは朝の水やり。

涼しく、葉や土に残った水滴がすぐ乾くため、病気の予防にもなります。 - 夕方もOKですが、昼間の高温時(10〜14時)は避けましょう。

→ 葉焼けや温度ショックのリスクがあります。

葉水(霧吹き)

- 時々、葉の裏側に霧吹きで水をかける「葉水」を行うと、

- ハダニなどの害虫防止

- 葉のしおれ予防

に役立ちます。

マルチ・敷きわらの併用で乾燥防止

- 黒色ビニールマルチや敷きわらを併用することで、

- 地温安定

- 水分蒸発防止

- 雑草防止

の効果があり、水やりの頻度を減らせる利点もあります。

まとめ

| 栽培時期・方法 | 水やりのポイント |

|---|---|

| 定植直後 | 毎日または表土が乾いたら必ず与える |

| 活着後(地植え) | 2~3日に1回、畝間に水をためてじっくりしみ込ませる |

| 活着後(プランター) | 朝にたっぷり、必要に応じて夕方も追加 |

| 真夏の猛暑期 | 1株6L以上が目安、乾燥には特に注意 |

| 時間帯 | 朝が最適、昼間は避ける |

| その他 | 敷きわらやマルチで乾燥防止、葉水で害虫予防 |

水切れは実の肥大不良・石ナス(かたくて小さい実)・生育停滞の原因となります。

「土が乾く前に水やりを」がナス栽培の鉄則です。

支柱立て|なす栽培に必須の作業で倒伏・病気を防ぐ

なすは枝葉が大きく、実も重いため、支柱立ては栽培に不可欠な作業です。風や雨による倒伏防止はもちろん、枝の整理・病害虫予防・日当たり改善にも効果的です。ここでは、支柱の選び方と仕立て方、タイミングについて詳しく解説します。

支柱の基本情報と必要性

- 支柱の長さと太さの目安:

標準で長さ1.5m・太さ2cm前後の園芸用支柱が適しています。

プランター栽培でも同じ長さでOKです。 - 支柱が必要な理由:

- 成長とともに重くなる実や枝を支える

- 風雨による株の倒伏防止

- 整枝・誘引がしやすくなる

- 株元の風通しが良くなり、病気予防につながる

支柱立ての時期とタイミング

- 植え付け直後には仮支柱を立て、軽くヒモで「8の字」に結びます。

- 本格的な支柱は株が40〜50cm程度に育ち、一番花が咲く頃を目安に立てましょう。

支柱仕立ての主な方法

| 仕立て方 | 特徴・メリット |

|---|---|

| 2本仕立て | – 支柱をV字に交差させて立て、主枝・側枝それぞれを誘引。 – スペースに余裕のある畑向き。 |

| 3本仕立て(推奨) | – V字2本+中央1本で三角形を作る安定構造。 – 主枝+2本の側枝を個別に支え、収穫量が多く家庭菜園で最も一般的。 |

🏡 おすすめは3本仕立て!

株が安定し、枝がバランスよく広がるため、収穫作業もしやすくなります。

支柱の立て方と誘引のコツ

- 支柱は斜めに立てて、株元から少し離して挿すようにしましょう(根を傷めないため)。

- 30cm以上深く差し込むことで安定性が増します。

- 結び目は枝に傷をつけないように「8の字結び」で誘引ヒモを結びます。

- 枝が伸びてきたら、成長に応じて誘引をこまめに調整しましょう。

- 支柱の交点や上部は麻ひもなどでしっかりと固定します。

プランターでの支柱立ても基本は同じ

- プランターでも2本仕立てまたは3本仕立てが推奨です。

- 狭いスペースで簡易的に育てる場合、1本支柱にツリー状に仕立てる方法もありますが、収穫量が多くなると倒れやすいため安定性に欠けます。

まとめ

| 内容 | ポイント |

|---|---|

| 支柱の必要性 | 倒伏防止・風通し改善・病害予防・整枝しやすい |

| 支柱の目安 | 長さ1.5m・太さ2cm前後、地面に30cm以上差し込む |

| 支柱の時期 | 一番花のころ(草丈40〜50cm)に本支柱設置 |

| おすすめ仕立て方 | 家庭菜園では3本仕立てが安定性・収穫量ともに◎ |

| 結び方 | 8の字結びでやさしく固定。成長に合わせて誘引を調整 |

病害虫対策|なす栽培で注意したいトラブルとその防止法

なすは比較的育てやすい野菜ですが、高温多湿を好む反面、病害虫にもかかりやすい性質があります。ここでは、家庭菜園で発生しやすい病気や害虫、その予防と対策について詳しく解説します。

よくある病気とその対策

なすに見られる主な病気には、うどんこ病・灰色かび病・半身萎凋病などがあります。

| 病名 | 症状 | 主な原因・対策 |

|---|---|---|

| うどんこ病 | 葉の表面に白い粉状のカビが発生 | 高温・乾燥・風通しの悪さが原因。整枝・剪定で風通し改善、予防的な薬剤散布が有効。 |

| 灰色かび病 | 花や果実、葉に灰色のカビが発生し腐敗 | 高湿度環境で発生しやすい。密植防止、清潔な剪定ハサミの使用が大切。 |

| 半身萎凋病 | 株の片側の葉や茎がしおれ、枯れる | 土壌由来の病気。太陽熱消毒・土壌改良・接ぎ木苗の利用で予防。 |

✅ 対処の基本:病気が発生した葉や茎は早めに除去し、ビニール袋などで密封して廃棄しましょう。他の株への感染拡大を防ぎます。

なすにつきやすい害虫と対応法

| 害虫名 | 症状・被害 | 主な対策 |

|---|---|---|

| アブラムシ | 葉裏や新芽に群生し、吸汁とウイルス病の媒介 | 防虫ネットの使用、天敵の活用(テントウムシ)、予防的な薬剤散布。 |

| テントウムシダマシ類 | 葉や果実をかじり、穴が開く | 発生初期の発見が重要。葉裏をこまめに確認し、必要に応じて薬剤を散布。 |

| ハダニ | 葉裏に発生、吸汁により葉が黄変・落葉 | 葉水(霧吹き)で物理的に除去、乾燥防止、専用薬剤の使用。 |

| コナジラミ・オオタバコガ | 葉や果実に虫害、葉の黄化や果実の腐敗 | 不織布・防虫ネットで物理的防除、発生初期に薬剤処理。 |

総合的な予防のポイント

以下のような日常的な栽培管理が、病害虫の発生を抑えるカギとなります。

- 🌬 風通しを良くする:整枝・適度な間隔での植え付けを心がけ、葉が密集しないように。

- 💧 水やり・肥料の適正管理:肥料の与えすぎはアブラムシの繁殖を促すため、与えすぎないこと。

- 🪟 防虫ネットの活用:苗の植え付け直後からトンネル支柱+防虫ネットで覆うと効果的。

- 🔍 定期的な見回りと葉裏チェック:病害虫の多くは葉の裏から始まるので、こまめな観察が有効。

- ✂️ 清潔な器具の使用:剪定・収穫の際は、ハサミの消毒を忘れずに。

まとめ

| 項目 | 対策 |

|---|---|

| 病気対策 | 接ぎ木苗の利用・土壌の改善・整枝・薬剤散布 |

| 害虫対策 | 防虫ネット・早期発見・葉裏観察・天敵や薬剤の活用 |

| 栽培管理 | 水やりと施肥のバランス・清潔な栽培環境・定期見回り |

🔍 ワンポイントアドバイス

「なんとなく元気がないな…」と思ったら、まずは葉裏をチェック。小さな異変でも早期対応すれば、大きな被害を防げます。

誘引・間引き・整枝|なすの健康管理と収穫量アップの秘訣

なすの家庭菜園では、「誘引」「間引き」「整枝」という3つの管理作業が、株の健康と豊かな収穫を左右する重要なポイントとなります。いずれも放置せず、適切なタイミングで行うことで、丈夫で実付きの良い株に育てることができます。

誘引(ゆういん)

誘引とは?

枝を支柱にひもで固定し、枝の重みで折れたり、風で倒れたりするのを防ぐ作業です。また、日当たりと風通しの確保にも役立ちます。

手順:

- 苗を植えた直後から150cm前後の支柱を立てておく。

- 草丈が伸びてきたら、主枝と側枝をそれぞれ支柱に「8の字」で誘引。

- 側枝が増えたら、追加で支柱を立て、適度な角度で枝ごとに誘引。

- ひもは少し余裕を持たせて緩めに結ぶ(茎の成長に対応するため)。

🌿 ポイント:主枝・側枝を放射状に広げていくことで、葉や実が重ならず、病害虫の予防にもなります。

間引き(まびき)

間引きとは?

不要なわき芽や混み合った枝葉を早期に取り除く作業です。養分の集中を図り、一つひとつの果実を大きく・美味しく育てるために欠かせません。

手順:

- 一番花より下に出たわき芽はすべて摘み取る。

- 株元が込み合ってきたら、葉や枝を数枚間引いて風通しを確保。

- 過剰に茂った枝葉は、病害虫の温床になりやすいため、こまめに整理。

✂️ ポイント:間引く際はハサミではなく、手でつまんでやさしく折り取ると傷が少なくて済みます。

整枝(せいし)

整枝とは?

枝の生え方を整理し、栽培に適した形に整える作業です。なすは主枝+側枝2本=「3本仕立て」が最もバランスよく育ち、収穫量も安定します。

手順:

- 一番花が咲いた節の下にある2本のわき芽を残し、他の芽はすべて摘み取る。

- 残した2本のわき芽が伸びてきたら、主枝と合わせて3本仕立てとする。

- 各枝がバランスよく広がるように誘引と支柱を追加。

- 成長とともに不要な枝は都度整理していく。

🪴 補足:3本仕立てにすることで、それぞれの枝に十分な日光と風が届くようになり、実の色づきも良くなります。

作業イメージ(簡略図)

(上から見た図)

🌿 🌿

\ /

\ /

🔴 ← 主枝

/ \

/ \

🌿 🌿

(側枝それぞれに支柱と誘引)

まとめ

| 作業 | 目的 | タイミング |

|---|---|---|

| 誘引 | 倒伏防止・風通しの確保 | 草丈が伸びたとき・枝が増えたとき |

| 間引き | 養分集中・病気予防 | 一番花より下のわき芽、混み合ったとき |

| 整枝 | 収量安定・作業しやすさ向上 | 一番花開花後に側枝を選定 |

これら3つの作業は、なすの生育段階に応じて継続的に行うことが大切です。少し手をかけることで、株全体のバランスが整い、長期間にわたって高品質ななすが収穫できます。

収穫の目安とコツ|美味しいなすを長く楽しむために

なすの収穫は、実の状態や株のバランスを見ながらタイミングよく行うことが重要です。早めの収穫と適切な管理を繰り返すことで、長期間にわたり美味しい実を楽しめます。

収穫時期と見極めのポイント

- 収穫期は一般に6月〜10月、最盛期は7月中旬〜9月です。

- 花が咲いてから15〜25日後が、実の収穫適期となります。

- 実の大きさは品種ごとに異なりますが、以下が目安です:

| 品種の例 | 収穫サイズの目安 |

|---|---|

| 一般的な長ナス | 35〜40cm前後 |

| 丸ナス | 10〜15cm前後 |

- 株が小さいうちは、1~3番果を小さめに若採りすることで、株への負担を軽くし、その後の着果や株の成長が安定します。

実の見た目で判断する収穫タイミング

収穫適期のなすには以下の特徴があります:

- 果皮にツヤがあり、色が濃い

- 実にハリがある

- 指で軽く押しても弾力がある

⏰ 収穫の遅れに注意!

収穫が遅れると、種が大きく硬くなり、風味が落ちてしまいます。迷ったら早めの収穫がおすすめです。

収穫のコツと方法

- 朝の涼しい時間帯に収穫することで、実の鮮度が長持ちします。

- 剪定ばさみでヘタの1~2cm上を切るのが基本。

手で無理にねじると枝を傷める恐れがあるため、必ず刃物を使いましょう。 - 実や枝を扱う際は、なるべく株を揺らさないよう丁寧に作業します。

収穫後の切り戻し管理

収穫後の株管理も大切なポイントです。以下の手順で切り戻しと更新を行いましょう。

基本の切り戻し手順:

- 側枝に実がついたら、その1つ上の葉を残して摘芯。

- 側枝の根元に出たわき芽を1本だけ残し、それ以外は除去。

- 実の収穫後も、実がなっていた枝の下にあるわき芽を残して切り戻す。

- このわき芽が新たな主役として育ち、次の収穫につながります。

🔁 このサイクルを繰り返すことで、株がリフレッシュし、安定した着果が継続します。

秋なすを楽しむための「更新剪定」

収穫を続けていると、7月下旬頃には株が疲れてきます。そんなときは「更新剪定」で再び収穫力を取り戻しましょう。

更新剪定とは?

- 主枝・側枝ともに草丈の半分程度で切り戻し、余分な葉や枝も整理。

- 同時に、株元の根も軽くスコップなどで切って更新。

- 追肥と水やりを再開し、新しい芽の成長を促します。

🍆 1ヶ月後には再び実をつけ始め、秋なすが楽しめます。

まとめ|収穫と管理のポイント

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 収穫時期 | 6〜10月(最盛期は7〜9月) |

| タイミング | 花が咲いて15〜25日後、実にツヤとハリが出た頃 |

| 若採りの活用 | 初期の果実は小さめ収穫で株の負担軽減 |

| 収穫後の切り戻し | わき芽を活かし次の収穫へつなげる |

| 更新剪定 | 7月下旬〜8月初旬に株全体をリフレッシュ |

適切な収穫と株の更新管理を続けることで、なすは長く安定して実をつけ続けます。こまめな観察と手入れで、家庭菜園の醍醐味をぜひ味わってください。

保存方法と調理の楽しみ方|なすの美味しさを長く楽しむために

収穫したばかりの新鮮ななすは、味も食感も格別です。家庭菜園で採れたなすを無駄なく、美味しく楽しむためには、正しい保存方法と用途に応じた調理法を知っておくことが大切です。

収穫後の保存方法

なすは水分が多く傷みやすいため、保存方法に工夫が必要です。以下に代表的な3つの保存方法を紹介します。

1. 冷蔵保存(保存期間:1週間程度)

- なすは寒さに弱く、冷やしすぎると皮が黒ずみ、低温障害を起こすことがあります。

- 保存のポイントは、乾燥と冷えすぎを防ぐことです。

保存手順:

- 1本ずつキッチンペーパーでやさしく包む(※水分吸収と保湿の両立)。

- 包んだなすをジッパー付き保存袋に入れる。

- 冷蔵庫の野菜室(5〜10℃程度)で保存。

✅ 鮮度を1週間程度保て、煮物・炒め物などにも使用できます。

2. 常温保存(保存期間:2〜3日)

- 春や秋などの室温が15℃以下の冷暗所であれば、短期間の常温保存も可能です。

保存のコツ:

- キッチンペーパーで包んで袋に入れ、立てて保存(立てることで圧迫による傷みを防止)。

- 風通しがよく直射日光の当たらない場所が適しています。

✅ 炒め物や焼きなす、和え物などに、食感のよい状態で活用できます。

3. 冷凍保存(保存期間:約1カ月)

- 大量収穫や余ったなすは冷凍保存が便利です。下処理をすることで風味と食感が保たれます。

保存方法の例:

| 種類 | 方法 | 解凍後のおすすめ調理 |

|---|---|---|

| 輪切りや短冊切り | 軽く水にさらしてアク抜き → ラップ or 冷凍袋に入れる | 煮びたし・炒め物など |

| 丸ごと | レンジ加熱(500Wで2分)後に冷凍 | 焼きなす・揚げ浸しなど |

| 素揚げ | 油で揚げたあと冷凍保存 | 冷やし煮・南蛮漬けなど |

✅ 冷凍なすは自然解凍せず加熱調理に使うと、べちゃつきを防げます。

調理の楽しみ方|家庭菜園ならではの味わい方

収穫したてのなすは皮が薄く、水分が豊富で甘みもあります。新鮮なうちに調理すれば、素材本来の美味しさを引き出せます。

定番&おすすめレシピ

- 焼きなす:網焼きまたはグリルで香ばしく焼き、皮をむいて生姜醤油で。

- 煮びたし:だし汁でじっくり煮て、冷やして味を染み込ませる。

- 味噌炒め・麻婆なす:強火で炒めて味噌や豆板醤を絡めるとご飯がすすむ一品に。

- 揚げびたし・天ぷら:揚げたてのとろける食感が魅力。

- 漬物・浅漬け:スライスして塩もみし、即席で爽やかな副菜に。

美味しく調理するコツ

- 切ってすぐに調理することで変色やアクの発生を抑えられます。

- 時間が空く場合は水にさらす(アク抜き)や塩もみで下処理を行うと、より美味しく仕上がります。

🍽️ 家庭で収穫したなすは、市販品よりも皮が柔らかく味がしみ込みやすいため、煮物やマリネに特におすすめです。

まとめ|保存と調理を工夫して、なすを無駄なく楽しむ

| 方法 | 保存期間 | ポイント |

|---|---|---|

| 冷蔵保存 | 約1週間 | 野菜室で、キッチンペーパー+袋で包む |

| 常温保存 | 2〜3日 | 涼しい冷暗所、立てて保存 |

| 冷凍保存 | 約1カ月 | カット・素揚げ・加熱処理で下処理すると◎ |

保存の方法と用途に応じた調理を組み合わせることで、家庭菜園で育てたなすを無駄なく、美味しく味わうことができます。とれたてならではのやわらかな食感とみずみずしさを、ぜひ存分に楽しんでください。

まとめ|なす栽培の年間スケジュールと家庭菜園の魅力

なすは家庭菜園でも比較的育てやすく、長期間収穫を楽しめる夏野菜のひとつです。丈夫な苗を選び、日当たり・風通し・水やり・整枝などの基本管理を丁寧に行えば、7月から10月頃まで、繰り返し収穫が可能です。

なす栽培の年間スケジュール(目安)

| 作業内容 | 時期(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 種まき(直播き or 育苗) | 2月下旬〜3月下旬 | 育苗が一般的。保温が必要 |

| 定植(苗の植え付け) | 4月下旬〜5月中旬 | 十分に気温が上がってから。接ぎ木苗が安心 |

| 誘引・整枝・間引き管理 | 5月〜10月 | 生育に応じて定期的に誘引・整枝を実施 |

| 開花・結実 | 6月〜10月 | 一番花の開花から収穫まで約15〜25日 |

| 収穫 | 6月中旬〜10月下旬 | 果皮にツヤとハリがあるうちに収穫 |

| 更新剪定・追肥 | 7月下旬〜8月上旬 | 秋なすを狙うなら株をリフレッシュ |

| 株の撤去・土づくり | 10月下旬〜11月中旬 | 病害虫対策のため、使用後はしっかり処分&土壌改良 |

家庭菜園でなすを育てる魅力

- 収穫期間が長く、何度も楽しめる

丁寧な管理で1株から数十本収穫できることも。 - 多彩な料理に活用できる

炒め物・焼き物・煮物・漬物など和洋中問わず使いやすい。 - 育てながら学べる栽培技術

誘引・整枝・更新剪定など、手をかけるごとにコツが身に付きます。 - 野菜嫌いの子どもにも好評の味

採れたてのなすは甘みがあり、苦みも少なく調理しやすいのが特徴。

美味しく育てるコツは「こまめな手入れ」

なすはとても応答性の高い作物です。水切れ・日照不足・整枝不足などがあると、すぐに果実や葉に影響が出ますが、正しく対応すれば回復力も高く、長く育てられます。

こまめな観察と手入れ、そして収穫後の保存や調理の工夫を通じて、家庭菜園でのなす栽培を存分に楽しんでみてください。

参考文献・参考記事一覧(なすの育て方)

- 菜園ナビ(カインズ)

https://magazine.cainz.com/article/99280 - KINCHO園芸トップ 植物栽培ナビ なす【鉢植え】の育て方

https://www.sc-engei.co.jp/cultivation/detail/4377/ - サカタのタネ「ナス栽培マニュアル」

https://www.takii.co.jp/tsk/manual/nasu.html - GreenSnap「ナスの育て方・病害虫対策」

https://greensnap.co.jp/columns/eggplant_insect

https://greensnap.co.jp/columns/eggplant__harvest - minorasu(BASF)

https://minorasu.basf.co.jp/80234

https://minorasu.basf.co.jp/80636 - カゴメ VegeDay「ナスの育て方」

https://www.kagome.co.jp/vegeday/grow/201904/9688/ - 野菜の育て方図鑑(農研機構系)

https://sakata-tsushin.com/yomimono/howto_kakegawa_vegetable/detail_806/ - コメリ 家庭菜園ガイド

https://contents.kohnan-eshop.com/engei-eggplantgrowthbeginner/ - SHISETSU ENGEI「ナスの病害虫対策」

https://shisetsuengei.com/news-column/pest-counterplan/pest-counterplan-043/ - YMM FARM「ナスの害虫図鑑」

https://ymmfarm.com/cultivation/pest/by-veg/eggplant-pests/ - カクイチメディア「ナスの害虫対策」

https://www.kaku-ichi.co.jp/media/wildlife/pestcontrol/nightshade-pests - 農研機構技術普及ノート(note)

https://note.com/gijutsu_plant/n/n4ada5a80ca06 - キッコーマン「なすの保存方法」

https://www.kikkoman.co.jp/homecook/tsushin/tips0011/ - オールアバウト「なすの冷凍保存のコツ」

https://allabout.co.jp/gm/gc/476198/ - ふるなび「なすの保存・知識ガイド」

https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202207-eggplant/ - サンチョクプライム「なすの保存方法」

https://sanchoku-prime.com/articles/grsp-nasu-keep - ゆいまーる農場「初心者向けなす栽培」

https://yuime.jp/post/bigin-eggplant-cultivation-insect - 動画参考:YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ceARE4X9WA

https://www.youtube.com/watch?v=F3VO1ywGPZQ

https://www.youtube.com/watch?v=tedReHnA6Ic

https://www.youtube.com/watch?v=0RGpERUwVEY

https://www.youtube.com/watch?v=Ax2IHC60Z5g

コメント