基本情報

- 分類:ナス科ナス属

- 原産地:南米アンデス地方

- 学名:Solanum tuberosum L.

- 英名:Potato

- 和名:ジャガイモ、馬鈴薯(ばれいしょ)

- 主な品種:男爵、メークイン、キタアカリ、インカのめざめ、デジマ、ニシユタカ、アンデス赤 など

- 主産地:北海道

- 発芽適温:18〜20℃

- 生育適温:15〜24℃

- 植え付け時期:

- 春作:2〜3月

- 秋作:8〜9月

- 収穫時期:

- 春作:6〜7月

- 秋作:10〜11月

栽培のポイント

- 必ず検査済みの種芋を使用する

じゃがいもは病気にかかりやすいため、必ず市販の検査合格済みの種芋を使用しましょう。ウィルス病などの予防にはとても重要です。 - 春作の方が作りやすい

秋作も可能ですが、初心者には春作の方が比較的育てやすく、収穫量も安定します。 - 酸性土壌を嫌う

じゃがいもは酸性の強い土を嫌います。栽培前には石灰を適切に散布して、土壌を中和しておきましょう。 - 霜に弱いので早植えに注意

芽が出る前に霜が降りると枯れてしまう恐れがあります。植え付けの時期や深さには注意が必要です。 - 連作は避ける

連作障害が出やすいため、同じ場所での栽培は3〜4年ほど間隔を空けて行いましょう。 - 定期的な土寄せが必要

茎の周囲に次々と芋ができるため、土寄せを怠ると芋が光に当たり、緑化して食べられなくなります。適切なタイミングでしっかりと土寄せしましょう。

由来・歴史

南米アンデス地方原産の「じゃがいも」は、紀元前8000年〜7000年頃にはすでに古代ペルー人のインディオたちによって栽培されていたといわれています。

南米アンデスのインカ帝国では、「じゃがいも」と「とうもろこし」が主要作物として栽培されており、有名な古代遺跡マチュピチュの段々畑でもじゃがいもが育てられていました。

その後、コロンブスの新大陸発見により、じゃがいもはヨーロッパへと伝わります。当初は地上部の花を楽しむ観賞用として栽培されていましたが、やがて飢饉による食糧難をきっかけに、食用としての栽培が広まりました。

日本には、慶長3年(1598年)、オランダ人がインドネシアのジャガトラ(現ジャカルタ)港を経由して長崎・出島に持ち込んだのが最初とされています。このときの地名「ジャガトラ」から「ジャガイモ」という名が付いたといわれています。

明治時代になると、北海道の開拓にともなって本格的な栽培が始まりました。とくに、川田龍吉男爵にちなんで名付けられた「男爵芋」は、今でも代表的な品種のひとつです。

現在では、世界中に2,000〜3,000種もの品種があるとされており、日本国内では約20種類ほどのじゃがいもが栽培されています。

栽培カレンダー・期間

じゃがいもは、春作と秋作のどちらも可能です。地域の気候によっても異なりますが、以下を目安に計画しましょう。

| 作型 | 植え付け時期 | 収穫時期 |

|---|---|---|

| 春作 | 2月〜3月 | 6月〜7月 |

| 秋作 | 8月〜9月 | 10月〜11月 |

春じゃがいもは全国的に栽培されており、初心者にもおすすめです。とくに寒冷地では春作が主流です。

秋じゃがいもは西日本など暖地で行われることが多いですが、春作に比べて育てにくいため、中〜上級者向けともいえます。

栽培スペース(目安)

じゃがいもはある程度のスペースが必要な作物ですが、家庭菜園でも手軽に育てられます。基本の植え付け間隔は以下の通りです。

- 畝幅(うねはば):60〜70cm

- 株間(1株ごとの間隔):30cm

- 条間(列と列の間隔):60〜70cm

- 植え付け溝の深さ:15〜25cm程度(霜の時期は深めに、暖かい時期は浅めに)

プランター栽培の場合

- 深型プランター(容量30L以上)で1〜2株が目安

- 水はけの良い用土を使い、日当たりのよい場所で管理

栽培本数の目安

- 家庭で日常的に使いたい場合:種芋3kgで4〜6畝(15〜20株)程度

- 保存もしたい場合:5〜6kg以上の種芋で拡大栽培もおすすめです。

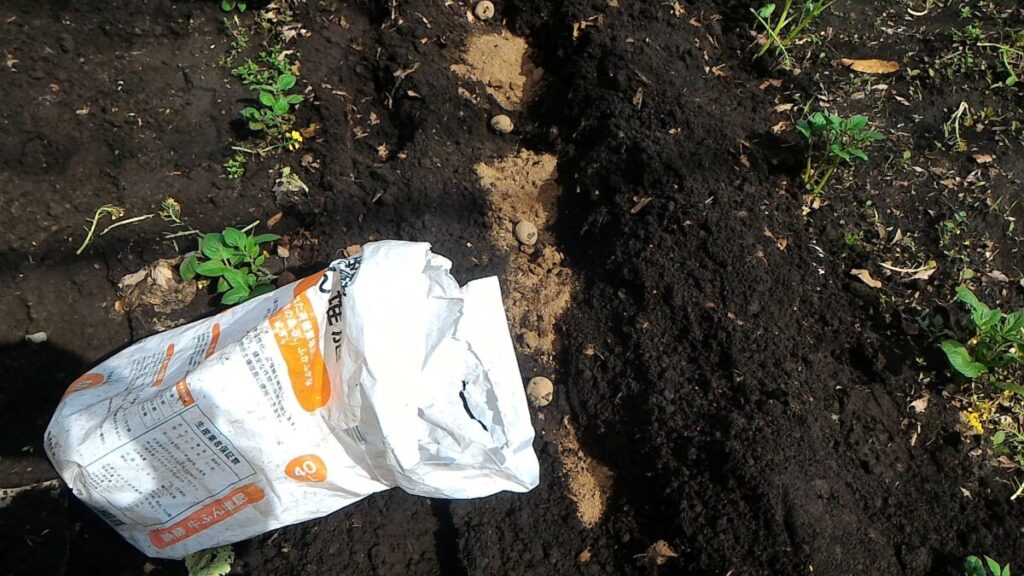

土づくり・畝づくり・マルチング

じゃがいもは酸性土壌を嫌う作物です。土づくりの段階でしっかりと調整しておきましょう。

土づくりのポイント

- 植え付けの2週間前までに苦土石灰をまいて、土の酸度(pH)を6.0〜6.5程度に調整します。

- 石灰をまいた後は、よく耕してなじませましょう。

- 1週間前までには堆肥(完熟)を1㎡あたり2〜3kg、化成肥料を1㎡あたり100g程度混ぜ込みます。

畝づくりと溝施肥

- 幅60〜70cmの畝を立て、中心に深さ15〜25cmの溝を掘ります。

- この溝に、元肥(堆肥+化成肥料)を入れますが、種芋に直接触れないようにするのが大切です。

堆肥は多少触れても問題ありませんが、化成肥料が直接触れると「肥料焼け」を起こし、芋が腐る原因になります。

マルチングについて(任意)

- 一般的には土寄せで対応するため、マルチングは必須ではありません。

- ただし、黒マルチを使えば雑草抑制や地温上昇が期待でき、春先の早植え時などには有効です。

- 秋作や暖地では無理に使わなくても問題ありません。

種芋の植え付け

種芋の選び方と準備

じゃがいもは「種芋」と呼ばれるいもをそのまま植え付けて育てます。ウィルス病などの病気予防のためにも、必ず検査済みの市販の種芋を使うようにしましょう。

種芋はホームセンターや種苗店などで、2月頃から販売されはじめます。初心者には「男爵」や「メークイン」、「きたあかり」などの定番品種がおすすめです。

種芋はホームセンターや種苗店などで、2月頃から販売されはじめます。初心者には「男爵」や「メークイン」、「きたあかり」などの定番品種がおすすめです。

種芋の切り方と処理

- 大きな種芋は、30〜50g程度のサイズに切り分けます。

- 60g以上のものは2つに、100g以上のものは4つに分けましょう。

- 切り口には「草木灰」をまぶして防腐処理をしておきます。

- 草木灰には殺菌効果のほか、リン酸成分も含まれています。

- 灰がない場合は、切り口を2〜3日ほど乾燥させてもOKです。

- 切り方のポイント:芋の「ナリジク(成り軸)」(お尻・へその部分)を下にして切ることで、どちらの切れ端にも芽が出るようになります。芽はナリジクの反対側に出ます。ナリジクはじゃがいもが親株とつながっていた部分で、芋の一端に位置しています。ナリジクは見た目で分かりやすく、少し凹んでいたり、しっぽのような痕跡があるのが特徴です。

種芋の芽はどこから出るか

- じゃがいもの芽は、芋の表面にある「くぼみ(目)」から出てきます。

- 芽が多く集中しているのは、ナリジクの反対側(「頂芽」側)です。頂芽側は芽がたくさん集まっているため、種芋を切る際はこの部分を含めるようにします。

- ナリジク側にはほとんど芽がなく、ここだけを植えても芽が出にくいので注意が必要です。

芽の出る位置のまとめ

| 部位 | 芽の出やすさ | 特徴 |

|---|---|---|

| 頂芽側 | ◎ | 芽が多く集中している |

| ナリジク側 | △~× | 芽がほとんど出ない |

| 芋のくぼみ | ○ | くぼみ(目)から芽が出る |

ポイント

まとめ

芽は芋のくぼみ(目)から出て、特に頂芽側に多く集中しています。ナリジクは「へそ」の部分で、芽はほとんど出ません。

植え付け方法

- 深さ15〜25cmの植え溝を掘ります(早植え時や霜の心配がある場合は深めに)。

- 種芋は切り口を下にして、芽が上に来るように並べて植えます(種芋の間隔は約30㎝)。

- 芋と芋の間に、元肥(堆肥+化成肥料)を芋に直接触れないように置きます。

- 土を戻し、軽く踏んで土を締めれば完了です。

「里芋」でしたら自分の畑で栽培したものを種芋として保存しておく事もありますが、じゃがいもの場合はウィルスなどで病気にかかりやすいので、栽培する場合は必ず国の検査に合格した「検査済み」の種芋を使用する必要があります。

ウィルスに感染されたじゃがいもを種芋にすると、畑全体に病気が蔓延してしまい、収穫どころではなくなります。

下手をすれば地域全体に病気が発生し、その地域でジャガイモが収穫できなくなる恐れがあります。

ですから、じゃがいもを作るときは必ず国の厳しい検査に合格した種芋を使用する必要があります。

植え付けのコツ

じゃがいもの発芽にはある程度の地温と時間が必要です。特に早春に植え付けた場合、気温が低いと発芽までに1か月以上かかることもあります。

- 芋の間隔は30cm程度あけて植えると、成長後の管理がしやすくなります。2つの種芋の間に靴が入る位の間隔で植えれば良い。

- 条間(列と列の間隔)は60〜70cmが目安です。

発芽

発芽の目安

- 地温が10℃以上になると発芽が始まるとされ、最適な地温は15〜20℃前後です。

- 霜の心配がある時期に深めに植えた場合、発芽までに時間がかかりますが、気温が安定してくれば一気に芽が伸びてきます。

発芽時の注意点

- 芽が出る前に霜にあたると、芽が焼けて枯れてしまうことがあります。早植えのときは特に注意が必要です。

- 深植えしすぎると、芽が地表に出てくるまでに時間がかかり、発芽が遅れたように見えることもあります。

- 一度芽が出てから霜にやられても、じゃがいもには再生力があるため、新たな芽が出てくることもあります。ただし、そのぶん収穫量が落ちる可能性があるので、極力霜の害は避けましょう。

実際の生育例から

2月中旬に植えた男爵芋は、深さ25cmの溝に植えたため、発芽まで約2か月かかりました。一方、3月に浅く植えたメークインは約3〜4週間で発芽。

この経験からも、発芽時期は品種だけでなく植え付けの深さ・時期・気温によって大きく変わることを実感しました。

芽かき(間引き)

じゃがいもは種芋から複数の芽が出てきますが、そのままにしておくと栄養が分散して芋が小さくなってしまうため、「芽かき(間引き)」が必要です。

芽かきのタイミング

- 発芽後、芽丈が10〜15cmほどになった頃が適期です。

- 芽が3〜5本出てくることが多いですが、その中から元気な2本を残して他を取り除きます。

芽かきの方法

- 作業の前に、芽の勢い・太さ・色などをよく観察します。

- 元気の良い芽を2本ほど選び、それ以外の芽を手でつまんで取り除きます。

- 芽を取るときは、片手で株元をしっかり押さえながら行います。そうしないと、種芋ごと引き抜いてしまう恐れがあるので注意しましょう。

芽かきの効果

芽かきをすることで、芋が大きく育ちやすくなり、品質も良くなります。

また、株元の風通しが良くなることで病害虫の発生も抑えられます。

追肥・土寄せ

じゃがいも栽培で重要な作業のひとつが、「追肥」と「土寄せ」です。これを怠ると、せっかく育ったじゃがいもが食べられなくなってしまうこともあります。

追肥のタイミング

- 最初の追肥は、芽かきが終わったタイミング(植え付けから約1か月後)に行います。

- その後、生育の様子を見ながらもう1回程度追肥しても構いません。

追肥の方法

- 株元の周囲に化成肥料を適量まきます(1株あたり10〜20gが目安)。

- 直接根に触れないように注意しながら、軽く土に混ぜ込みます。

土寄せの目的とやり方

- じゃがいもの茎の周囲に新しい芋がつくため、茎の根元にしっかりと土を寄せる必要があります。

- 土寄せが不十分だと、芋が地表に出て日光で緑化し、食べられなくなってしまいます。

やり方のポイント:

- 畝の脇の土をクワや手鍬で株元に寄せます。

- 茎の根元がしっかり土で覆われるようにします。

- 土寄せ後は、株が倒れにくくなるように少し土を踏み固めてもよいでしょう。

収穫

収穫のタイミング

- 茎や葉が黄色く枯れ始めた頃が収穫適期です。

- 一部の株で試し掘りをして、芋のサイズや数を確認するのもおすすめです。

- 「新じゃが」として食べたい場合は、やや早め(葉が青いうち)でも美味しく収穫できますが、保存には向きません。

※注意:収穫が遅れすぎると、芋に芽が出てしまい、食味や保存性が落ちます。

じゃがいもの収穫は、春作で6〜7月頃、秋作で10〜11月頃が目安です。タイミングを見極めて、最適な状態で収穫しましょう。

収穫の方法

- 株の周囲にスコップを斜めに差し込み、芋を傷つけないよう慎重に掘り起こします。

- 芋を確認しながら、手で土をかき分けて丁寧に収穫します。

- 掘り残しがないよう、株の周囲をまんべんなく掘りましょう。

収穫後の保存方法

- 完熟した芋(葉が完全に枯れてから収穫したもの)は保存に適しています。

- 掘り上げた後は、風通しの良い場所で数日間しっかり乾燥させてから、冷暗所で保管します。

- 彫り上げた後に水で洗ってしまうと長期保存できなくなります。

- 日光に当てすぎると、緑化(ソラニンの発生)してしまうので注意が必要です。

保存のコツ

- 保存中は芽が出ないように、りんごと一緒に保管するのがおすすめです。

- りんごが出す「エチレンガス」には、じゃがいもの発芽を抑える効果があります。 - 保存場所は直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所が最適です。

コメント